Rapports de pouvoir et de domination

Chaque collectif se construit une vision de ce qu’il définit comme le pouvoir et de quelle relation il entretient avec ce concept. Les rapports entre individus au sein d’un collectif résultent bien souvent d’une combinaison entre une histoire collective, elle-même imbriquée dans la “grande histoire”, des parcours de vie personnelle et une structure formelle (la gouvernance).

Les enjeux liés aux rapports de pouvoir ou de domination qui traversent les groupes sont permanents, pourtant, quand nous pensons organisation et dynamique collective, nous posons peu souvent cette question : où est le pouvoir ? Or, il ne suffit pas de décréter l’horizontalité, ni d’exhorter à la participation pour les voir advenir. Penser les rapports de pouvoir c’est donc identifier les écarts existants dans nos différentes capacités à prendre part à la vie du collectif (asymétries), juger ces écarts (assumés, acceptables, excessifs, oppressifs…) et agir en fonction.

L'instant Dico : quelques définitions

Rapports de domination

Les rapports de domination sont les forces résultantes des mécanismes de privilèges et d’oppressions, ce sont des rapports structurels ou systémiques, largement induits par notre société (ex : patriarcat, racisme, capitalisme, validisme, etc…).

[Collectif La Volte]

Rapports de pouvoir

Les rapports de pouvoir se matérialisent par le volet comportemental des individus et sont largement induits par leur propre construction et parcours de vie. Ils caractérisent une asymétrie dans “la capacité à…” entre les membres d’un collectif.

[Collectif La Volte]

Oppression

Une oppression est une discrimination systématique d’un groupe social en raison de son sexe, l’expression de son genre, sa sexualité, sa race, sa classe et autres…

Une oppression est systémique quand elle s’applique à tous·tes les représentant·e·s d’un groupe via des constructions sociales et politiques.

[Impro Sexe et Genre, compagnie de théâtre]

Privilège

On dit qu’une personne du groupe dominant profite de privilèges. Les privilèges, ce sont des avantages matériels et symboliques qu’une partie de la société tire de l’oppression de l’autre partie. Cela peut aussi être un pouvoir ou une immunité particulière que l’on détient sans avoir fait d’effort pour l’obtenir, et qui nous facilite la vie sans qu’on en ait nécessairement conscience, et sans qu’on l’ait demandé. Ce n’est ni bien ni mal en soi, mais c’est important d’en avoir conscience

[inspiration : Lallab, association féministe et antiraciste + ISG]

Allié.e

Un·e allié·e est une personne qui ne subit pas une oppression systémique, mais qui soutient les concerné·e·s.

Parole située

La notion de parole située dérive de celle de “connaissance située” introduite par Donna Haraway, biologiste et féministe américaine, qui propose de s’interroger sur la position dans la société de la personne qui produit une connaissance et sur ce que cela peut induire.

Choisir de “situer” sa parole, c’est expliciter le “d’où je parle” au regard de mon parcours de vie et des constructions sociales qui me constituent. C’est nommer les rapports de domination qui traversent ma position dans la société s’ils peuvent avoir une incidence sur ce que je partage.

C’est aussi et surtout me rappeler que nous ne parlons pas toustes du même endroit et que nous n’avons pas le même vécu.

Lorsque j’écoute, cela peut me permettre :

de contextualiser et ainsi mieux comprendre les propos de la personne qui s’exprime,

d’avoir une réflexion critique sur les possibles angles morts de sa pensée.

[La Volte]

Intersectionnalité

La théorie de l’intersectionnalité propose d’étudier les formes de domination, non pas séparément, mais dans les liens qui se nouent entre elles, en partant du principe que celles-ci ne peuvent pas être entièrement expliquées si elles sont étudiées séparément les unes des autres.

Cette notion est employée en sociologie et en réflexion politique, et amenée pour la première fois par l’universitaire afroféministe Kimberlé Williams Crenshaw en 1989.

Les rapports de pouvoir

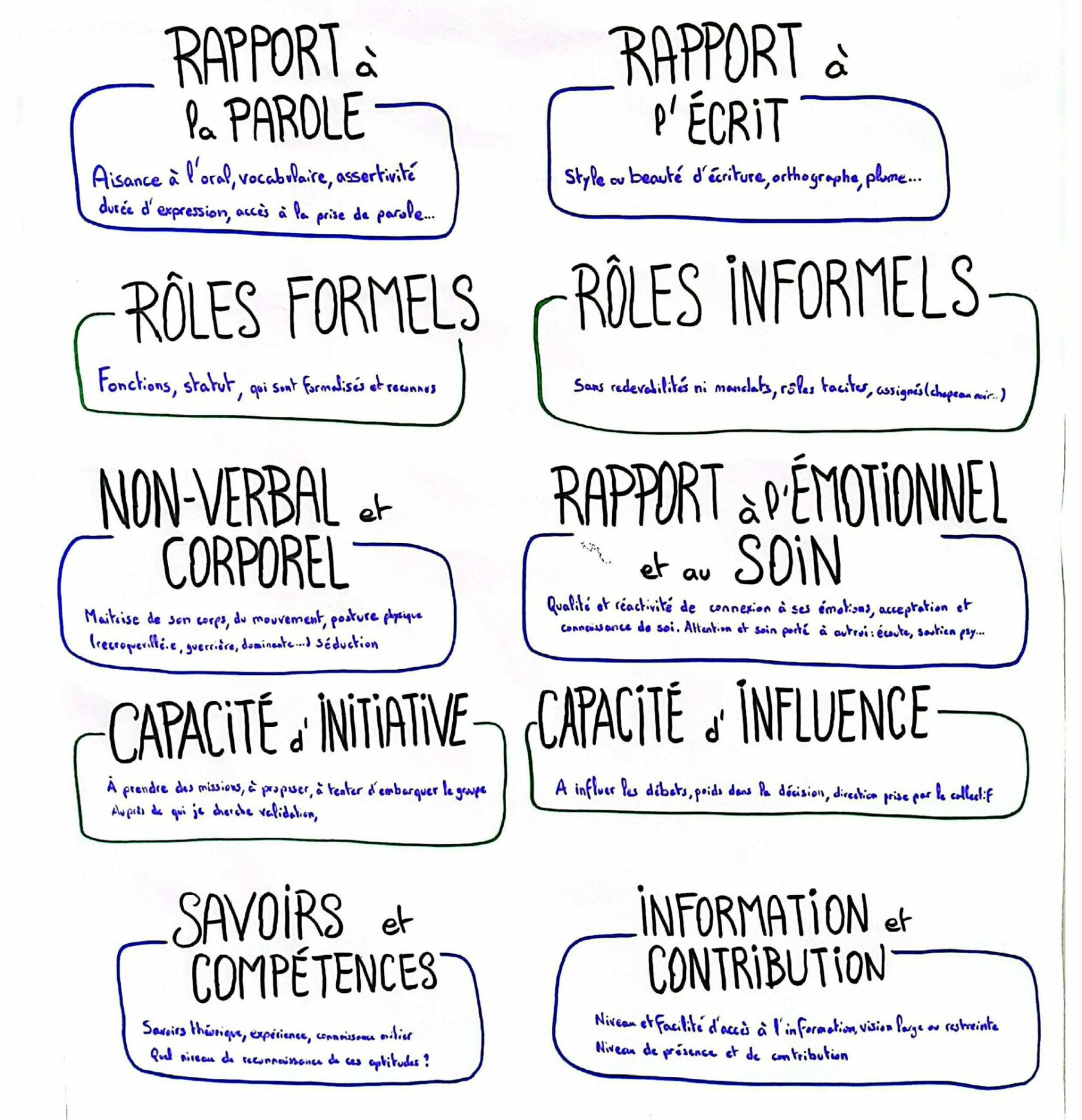

Voici une liste, non exhaustive, imparfaite, de phénomènes et rapports de pouvoir qui peuvent se vivre en collectif :

Rapport à la parole : aisance à l’oral, vocabulaire, assertivité, durée d’expression, accès à la prise de parole

Rôles formels : fonctions, statuts, qui sont formalisés ou reconnus

Non-verbal et corporel : maîtrise de son corps, du mouvement, posture physique (recroquevillé-e, guerrière, dominante,…), séduction

Capacité d’initiative : prendre des missions, proposer, tenter d’embarquer le groupe

Savoirs et Compétences : savoirs théoriques, expérience, connaissance du métier. Quel niveau de reconnaissance de ces aptitudes?

Rapport à l’écrit : style ou beauté d’écriture, orthographe, plume,…

Rôles informels : sans redevabilités ni mandats, rôles tacites ou assignés

Rapport à l’émotionnel et au soin : qualité et réactivité dans la connexion à ses émotions, acceptation et connaissance de soi. Attention et soin porté à autrui : écoute, soutien psy…

Capacité d’influence : influence les débats, penser sur les décisions et les directions prises par le collectif

Information et Contribution : niveau et facilité d’accès à l’information. Vision large ou restreinte. Niveau de présence et de contribution.

Identifier, caractériser, transformer

1. Déceler les rapports de pouvoir à l’œuvre

Un premier travail consiste à déceler ces asymétries au sein du collectif.

Suggestions de mise en travail :

Par groupe de 3 personnes, choisir un type de rapport de pouvoir à explorer.

- Décrire les écarts, voire les excès observés au sein du collectif (quand est-ce qu’on peut le voir à l’œuvre ?)

- Nommer les personnes, groupes concernés

- (+) Celles et ceux qui en tirent profit, qui en bénéficient ou sont à l’aise.

- (-) Celles et ceux qui peuvent être inhibé-es, moins à l’aise, qui subissent.

- (?) Lorsque l’on ne sait pas l’interpréter, que ça mérite d’aller discuter du vécu avec ces personnes

Quelques indices :

- là où je sais que je peux prendre l’ascendant sur le groupe.

- là où je perçois que nous ne sommes pas à équivalence.

- là où je peux me sentir activé, inhibé, pas en capacité de…

- les récurrences de situation, de personnes favorisées.

NB: Il est souvent plus facile de repérer les rapports de pouvoir lorsqu’on se retrouve en situation de le subir que lorsque l’on en bénéficie.

2. Caractériser l’asymétrie et son impact sur la dynamique de groupe

Il est naturel d’observer des différences au sein des collectifs. Pour autant il est intéressant de s’attarder sur ces asymétries qui peuvent naître et regarder l’impact qu’elles peuvent avoir sur la dynamique de groupe.

On peut distinguer 3 types d’asymétrie :

- Les asymétries qu’on assume : celles qui reposent sur nos partis pris, notre culture, notre raison d’être, notre histoire

- Les asymétries acceptables : celles qui ne dérangent que modérément, sur lesquelles on a peu de pouvoir d’agir, celles pour lesquelles la prise de conscience permet déjà de les atténuer.

- Les asymétries que l’on accepte pas : celles qui nous donnent envie de transformer la situation.

3. Se mettre en mouvement pour ajuster nos pratiques

Parfois, le simple fait de conscientiser où se jouent des rapports de pouvoir au sein du collectif peut permettre de les atténuer.

Mais ce n’est pas toujours le cas, et il est alors intéressant de se pencher sur la question suivante :

Qu’est-ce qu’on peut se proposer pour atténuer les rapports de pouvoir ? De l’utilisation de nouveaux d’outils (par exemple de régulation de la parole, de mise à disposition de l’information, de partage des taches logistique) à la mise en œuvre de processus (par exemple pour aboutir à une décision) en passant par la création de temps spécifiques (pour s’acculturer, s’observer, se dire les choses …); les pistes possibles de transformation sont nombreuses (et spécifiques à chaque groupe).

Bonne exploration à vous !

Les rapports de domination

1_Préambule

Les études et analyses sur les rapports de dominations sont nombreuses. Cette page n’a pas vocation à être exhaustive, et est plutôt pensée comme une introduction au sujet. Le collectif la volte se positionne dans une logique d’intersectionnalité.

2_ Explorer la roue de privilèges

3_ Quelques propositions d’éduc pop pour aller plus loin

A venir – page en construction

- Home

- Rapports de pouvoir et de domination

© 2026 La Volte

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.