Régulation et tensions

Le dérangement

Qu’est-ce que peut nous apprendre l’analyse du dérangement ?

Être attentif.ve à là où je vis du dérangement au sein de mon collectif est un excellent indicateur. Cela peut permettre d’identifier sur quels comportements, postures ou attitudes reposent des débuts de tension, de crispation entre les personnes. Cela peut aussi permettre de révéler de possibles asymétries et compléter la détection de rapports de pouvoir.

Lorsque l’on observe le dérangement vécu, il est intéressant de s’essayer à capter ce qui est à l’origine du dérangement, ce qui le déclenche. Il peut s’agir de faits, de comportements, de postures, d’une attitude. Il est également bienvenu d’observer ce qu’il se passe sur soi : qu’est ce que ça génère, quelles sont les émotions que cela me fait traverser ? Quelle est l’intensité de ce dérangement ? Qu’est-ce que ça dit de moi ?

Souvent le dérangement vécu dans une relation raconte autant de moi que de l’autre…

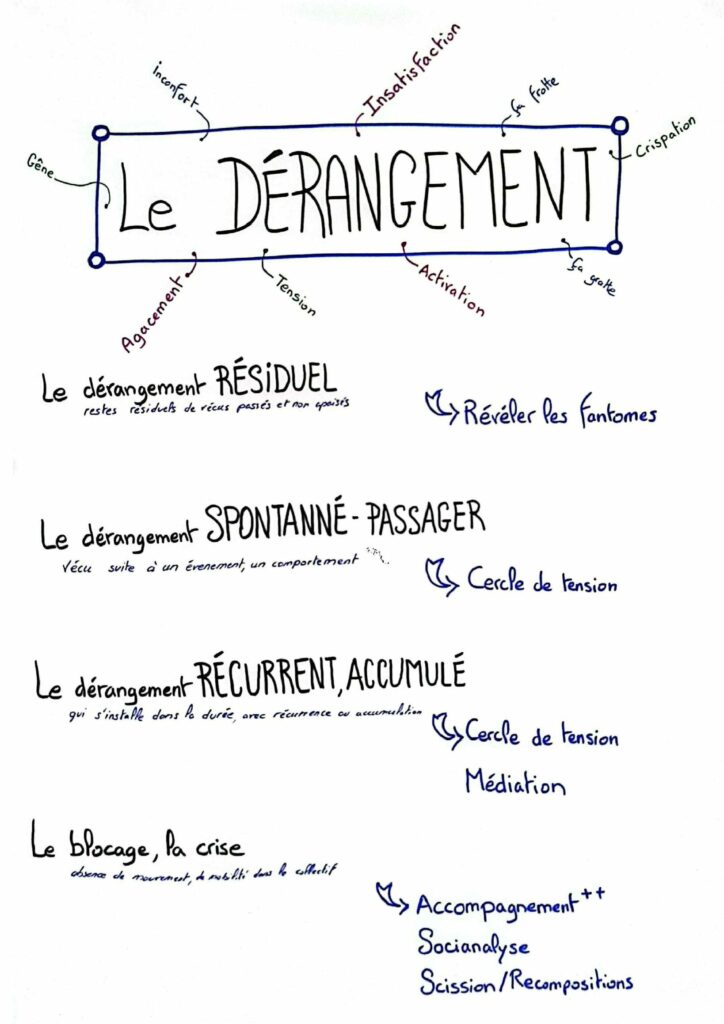

Les différents types de dérangement :

- Le dérangement résiduel lié à un ou des événements passés ayant laissé une trace (le caillou qui reste dans la chaussure).

- Le dérangement spontanée, immédiat lié à un fait et moment précis, spécifique.

- Le dérangement récurrent ou accumulé correspondant à des faits ou attitudes qui se répètent.

- Le blocage, quand les échanges sont rompus et qu’on ne sait plus par quel bout s’y prendre.

Pour chacun, il existe des modalités de régulation plus ou moins adaptés (voir les suggestions présentées via la flèche).

Quels espaces de régulation pour quels types de dérangements ?

Identifier là où je vis du dérangement, là où se larvent de possibles conflits, là où se confrontent nos désaccords… Ok mais pour en faire quoi ?

En fonction de l’intensité de ce qui est traversé, il existe différentes formes de régulation envisageables.

Pour les dérangements résiduels :

on peut mener un travail autour des fantômes ( Cf. Micropolitique des groupes : entrée fantômes). Il s’agit ici de révéler ou de revenir sur des périodes de vie passées du collectif, pour comprendre ou conscientiser l’empreinte que des fonctionnements passés peuvent encore avoir laissé sur la manière de fonctionner d’aujourd’hui. On peut ainsi tenter d’analyser nos réactions autour d’un événement passé (ex : un départ, une réalisation commune..) pour voir ce que l’on a à apprendre de nous même. En effet, ces fantômes naissent et se cristallisent souvent autour d’événements clefs de nos vies collectives (naissance du groupe, grandes victoires, échecs et moments de crise) et peuvent réapparaître dans des interstices, des implicites. Ainsi, l’analyse de l’humour (les blagues récurrentes…) ou encore le regard et les questions “naïves” des nouveaux arrivants peuvent révéler ces fantômes.

Pour les situations de blocage ou de crise :

Situation dans laquelle il n’y a plus de mouvement, de dialogue possible au sein du collectif, il est préférable de faire appel à un soutien extérieur pour penser un accompagnement sur mesure, d’envisager une intervention en socianalyse, et d’avoir en tête que ces situations peuvent mener (et ce n’est pas grave) vers une ou des séparations, recomposition ou scission des membres du groupe autour d’une raison d’être qui a évolué.

Pour les dérangements spontanés ou passagers :

On peut s’orienter vers un dispositif de régulation comme un cercle de tension (voir plus bas), notamment à travers la ritualisation de temps de dépose.

Pour les dérangements récurrents, ou qui s’accumulent :

On peut s’orienter vers un cercle de tension, mais aussi vers un dispositif de médiation (lorsque les dérangements se sont accumulés).

La plupart des dispositifs de régulation reposent sur la capacité à dire et nommer, à entendre et reconnaître, à chercher à apprendre de ces situations, avant d’envisager de que l’on peut transformer.

Se préparer à nommer, et trier ses dérangements

Principe d'honnêteté radicale

Choisir de ne pas nommer c’est laisser la place à l’interprétation, au registre du tacite, des non-dits, laisser le silence s’installer au risque de laisser lentement les dérangements passagers cristalliser vers des formes qui nourrissent l’arrivée d’un conflit ou d’une situation de blocage.

Alors plutôt que de soigner les susceptibilités de chacun-e, la Volte à fait le choix de se frotter au principe d’honnêteté radicale. L’idée, l’intention, c’est de se parler vrai, de se dire les choses, de se faire des retours y compris sur ce qui gratte, qui frotte, qui génère du dérangement, et de dédier des espaces collectifs à ce que cela puisse advenir.

“Si je suis radicalement honnête, je te dirai que … “

Il ne s’agit pas ici de devenir chacal, de trasher ou d’insulter l’autre, mais bien de venir en précision, en subtilité nommer là ou ça frotte. Avec la conviction que cela permet d’avoir conscience de ce qui chez soi peut générer du dérangement chez les autres, de pouvoir y être plus vigilant à l’avenir, voire de formuler des propositions pour éviter de reproduire ces situations.

Jusqu’ici la pratique de l’honnêteté radicale a contribué à nourrir et à renforcer nos relations.

Remarque : cultiver l’honnêteté radicale c’est réussir à se dire là où se frotte, coince mais aussi là où ça fait du bien! Un collectif sain c’est (aussi) un collectif qui nourrit de la reconnaissance. Et nous ne prenons probablement pas assez de temps non plus pour nommer ce que nous reconnaissons chez les autres qui nous nourrissent et nourrissent le collectif.

Le rôle d'Al kappys

Le rôle d’Al Kappys est un rôle de soin, formalisé au sein du collectif la Volte afin de rendre plus accessible le fait de s’en saisir et contribuer au prendre soin dans son collectif (son nom s’inspire d’un personnage de La Horde du Contrevent, d’Alain Damasio : Alme Capys, membre de la Horde, est la soigneuse, celle qui prend le temps d’écouter et de soigner les maux physiques et psychologiques des autres membres.mais qu’importe la manière dont on l’appelle – Allié-e, Soutien, Oreille, …).

Définition du rôle :

- Aide à exprimer ses craintes, ses tensions, c’est la personne que je vais voir si je me sens mal à l’aise.

- Fait de la maïeutique pour accompagner celleux qui ont besoin de structurer leur pensée, nommer leur mal-être, c’est la personne que je vais voir quand j’ai besoin d’exprimer un truc mais je ne sais pas vraiment quoi, quand, comment, (en préparation d’un espace de régulation notamment)

Chacun-e peut s’auto-saisir de ce rôle s’il ressent des tensions et aller vérifier directement auprès de la personne ce ressenti ou bien auprès d’autres s’iels partagent ce ressenti. Chacun-e peut choisir une personne pour prendre ce rôle et lui demander s’iel veut bien être son Alkapys pour un temps donné ou faire la demande d’être accompagné-e par un-e Alkapys spontané, dans l’instant.

Il n’y a pas d’obligation à assumer un rôle d’Alkapys. Il est important de se sentir disponible pour cela et de ne pas devoir subir cette position. Et si je décline, je peux peut-être orienter vers une autre personne.

En préparation d’un espace de régulation, faire la demande d’un temps avec un Al Kappys peut permettre de :

- Déposer ses ressentis auprès d’une oreille soutenante, en écoute.

- Clarifier ce que je ressens, ce que je vis.

- Trouver les mots qui correspondent à la situation, être aidé-e à choisir les mots que je veux employer.

- Trier ce qui est du ressort de l’inter-individuel, ce qui est perso et m’appartient, ce qui peut concerner le collectif.

- Clarifier ce que je souhaite pour la suite : bénéficier d’un espace d’écoute pour déposer mon vécu, demander l’aide du groupe pour faire face à la situation, déclencher un temps d’honnêteté radicale avec un autre membre, ne rien faire …

Ce qu’il faut retenir en clé de triage :

- Distinguer ce qui est du ressort de l’inter-individuel, ce qui est perso, et ce qui concerne le collectif.

- Identifier une forme de régulation qui soit adaptée au dérangement vécu et ce qui peut permettre de l’apaiser ou d’explorer des pistes de transformation.

Auto-Enquête et identifaction des dérangements

La cartographie relationnelle

Afin de faciliter l’analyse de ces dérangements, et pour permettre à chacun.e de s’en saisir en même temps, il est possible de passer par l’élaboration d’une cartographie relationnelle.

Consignes :

Temps de centrage individuel et d’élaboration de sa cartographie

Chaque membre du collectif place au centre d’une feuille A3, une vignette avec son prénom. Autour, matérialiser des vignettes similaires pour chacune des autres personnes du collectif.

Compléter et annoter cette cartographie en s’inspirant des questions ou des affirmations suivantes :

“Je ressens du dérangement dans la relation avec … quand … “

Quels sont les faits, comportements, postures, attitudes.. qui génèrent ce dérangement ?

Quels sont les différents espaces où ça peut se produire ?

- Temps de travail interne

- En intervention

- Temps informels

- Etc.. (en fonction des espaces qui existent dans votre collectif)

Durée conseillée : 45min en solo pour explorer et cartographier l’état de ses relations et notamment de la place du ”là où je vis du dérangement”

Niveau de confidentialité :

Cette cartographie est pour soi. Elle fera l’objet d’un temps de partage en binôme. Le niveau de confidentialité est au choix selon ce avec quoi chacun-e est à l’aise de partager, montrer, dire.

Variante : A la questions : est-ce qu’elle sera affichée ou partagée collectivement ? On a expérimenté les deux, c’est intéressant dans les deux cas.

Débrief en binôme (~2x10min)

Former des binômes. La cartographie est un support, qui peut être montrée ou non, selon le niveau de confidentialité qui convient à chacun.e.

Le temps de partage est une invitation à partager les éléments suivants :

- Qu’est-ce que j’observe, ce qui est parlant ?

- Qu’est ce que ça dit de moi ?

Par quoi poursuivre à l’issue d’une cartographie relationnelle ?

S’il s’agit de dérangement de l’ordre interpersonnel

- S’emparer du principe d’honnêteté radicale et se proposer des temps à deux pour nommer, se partager les dérangements que l’on peut vivre.

S’il s’agit de dérangement qui concerne l’organisationnel ou qui impacte traverse largement le collectif

- Déclencher un cercle de régulation de tension

Dans chacun des cas, ne pas hésiter à préparer ces temps là en faisant appel au rôle d’Al Kappys, pour soutenir la capacité à nommer, à trouver ou choisir la manière adéquate de le verbaliser, et ou tout simplement pour accompagner les personnes à trier leurs sources de dérangement et déterminer le quoi en faire, le dire ou ne pas dire et dans quels espaces/dispositifs etc..

Lever les tensions

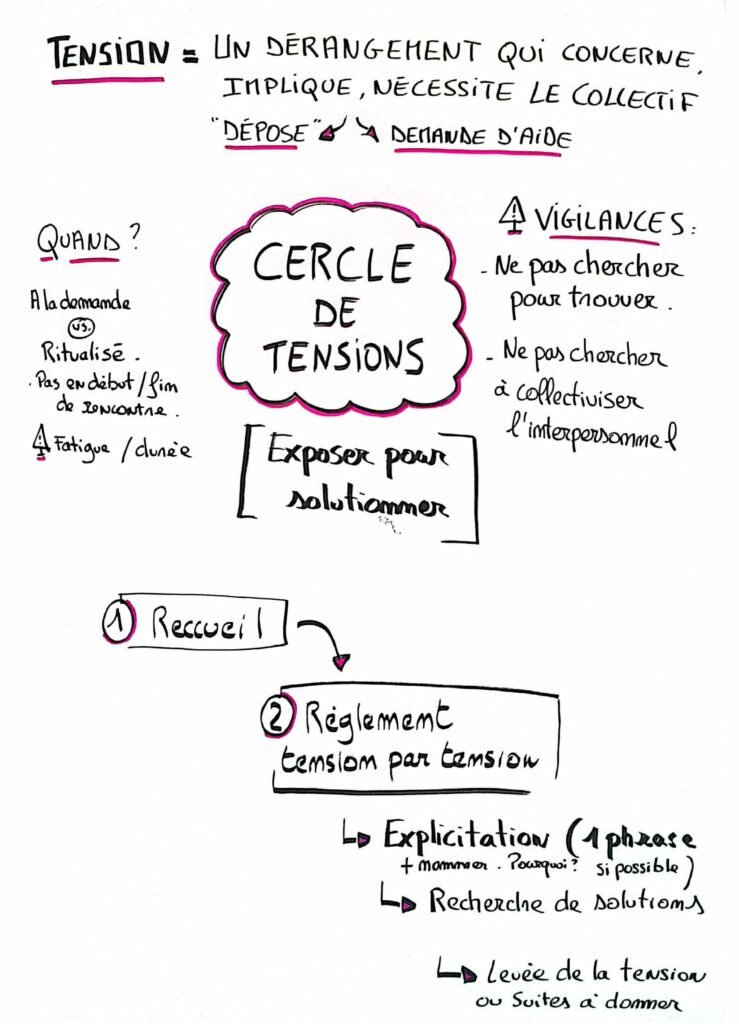

Le Cercle de tension

Intérêts : dire les tensions, c’est à dire les décalages entre ce qui est et ce qui devrait être, permettre une compréhension collective de celles-ci et tenter des propositions afin de réduire ces tensions. Une tension peut également être définie comme un dérangement, un nœud, un inconfort concernant, impliquant et nécessitant le groupe. Traiter les tensions doit permettre d’éviter la création de certains conflits larvés.

Consignes et déroulé :

Poser une limite de temps allouée au cercle de tension (45’ dans l’idéal, pas au-delà d’1h15).

Faire un tour de prise de parole pour exprimer si j’ai une tension « oui ou non », si oui alors l’exprimer en 1 mot (celui-ci est notée sur la liste) et préciser si c’est une « dépose ou demande ». Faire autant de tour que nécessaire jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de tension à prendre en compte. Ceci permet d’identifier le nombre de tensions à traiter et, le cas échéant, de prioriser ou d’identifier la nécessité d’un autre cercle de tension.

Les tensions sont ensuite prises dans l’ordre du cercle et/ou en prenant soin d’alterner une dépose /une demande pour plus de fluidité. Celle-ci est alors exprimée autant que possible en 1 phrase. Pour chaque tension, demander au groupe s’il y a des besoins de clarification.

Pour les « déposes » le temps dédié s’arrête quand il n’y a plus de besoin de clarification.

Pour les « demandes », une fois les clarifications faites, lancer un tour de propositions, chaque personne peut faire une proposition pour répondre à la demande.

Finir le tour de propositions par la personne qui formule la tension et la demande en lui demandant ce qu’elle retient et/ou formule comme propositions puis les noter et finir par vérifier si cela contribue bien à lever sa tension.

Qu’est-ce qu’une dépose ?

Dans une dépose, je nomme ce qui a été la source de mon dérangement. Je n’attend pas de réponse de la part du reste du groupe. Le fait de l’exprimer peut contribuer à me sentir apaisé.e. La dépose permet de rendre visible au groupe un dérangement spontané et de le mettre en conscience.

Qu’est-ce qu’une demande ?

Dans une demande, j’identifie que cela concerne le collectif, et je demande qu’il se saisisse de la situation, ou s’implique pour me soutenir dans l’exploration de pistes pour transformer la situation. J’expose la situation et je formule une demande explicite.

Dire et nommer n’est pas une fin en soi, il s’agit de se saisir collectivement de “qu’est ce qu’on fait de la parole qui est dite?”

Vigilances :

- Ne pas chercher pour trouver (identification d’une tension).

- Ne pas chercher à collectiviser l’interpersonnel.

- La fatigue collective et l’allongement du temps dédié n’est souvent pas soutenant pour les espaces de régulation.

- Se questionner sur le bon moment pour en faire un (pas en début de rencontre, pas à la fin, est-ce planifié/ritualisé ou à la demande ? etc…)

- Home

- Régulation et tensions

© 2026 La Volte

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.